Mittelhäusern, ein Dorf in Köniz mit rund tausend Einwohnern, soll ein wegweisendes Solar-Musterdorf in der Schweiz werden. Dieses ehrgeizige Projekt soll zeigen, wie eine Gemeinde einen Grossteil ihres Energiebedarfs aus Solarenergie decken kann, wodurch der Bedarf an umfangreichen Netzausbauten minimiert wird. Lokale Solarenergieexperten leiten diese Initiative, die eine grossflächige Solarproduktion mit lokalem Verbrauch und innovativen Batteriespeicherlösungen integrieren will.

Wichtige Erkenntnisse

- Mittelhäusern will innerhalb von drei Jahren die Hälfte seines Strombedarfs mit lokaler Solarenergie decken.

- Das Projekt nutzt grosse Bauernhausdächer für die Installation von Solarmodulen und dezentrale Batteriespeicher.

- Eine neue Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) wird den Verkauf von lokalem Solarstrom an Einwohner und Unternehmen erleichtern.

- Der 'Energieverbund Mittelhäusern' wird als Aktiengesellschaft gegründet, um Finanzierung und Betrieb zu verwalten.

- Die Initiative erfordert Investitionen von 3,6 Millionen Schweizer Franken, wovon ein Drittel aufgrund von Forschungsaspekten und beschleunigten Zeitplänen externe Sponsoren benötigt.

Mittelhäusern als Mikrokosmos der Schweizer Energiewende

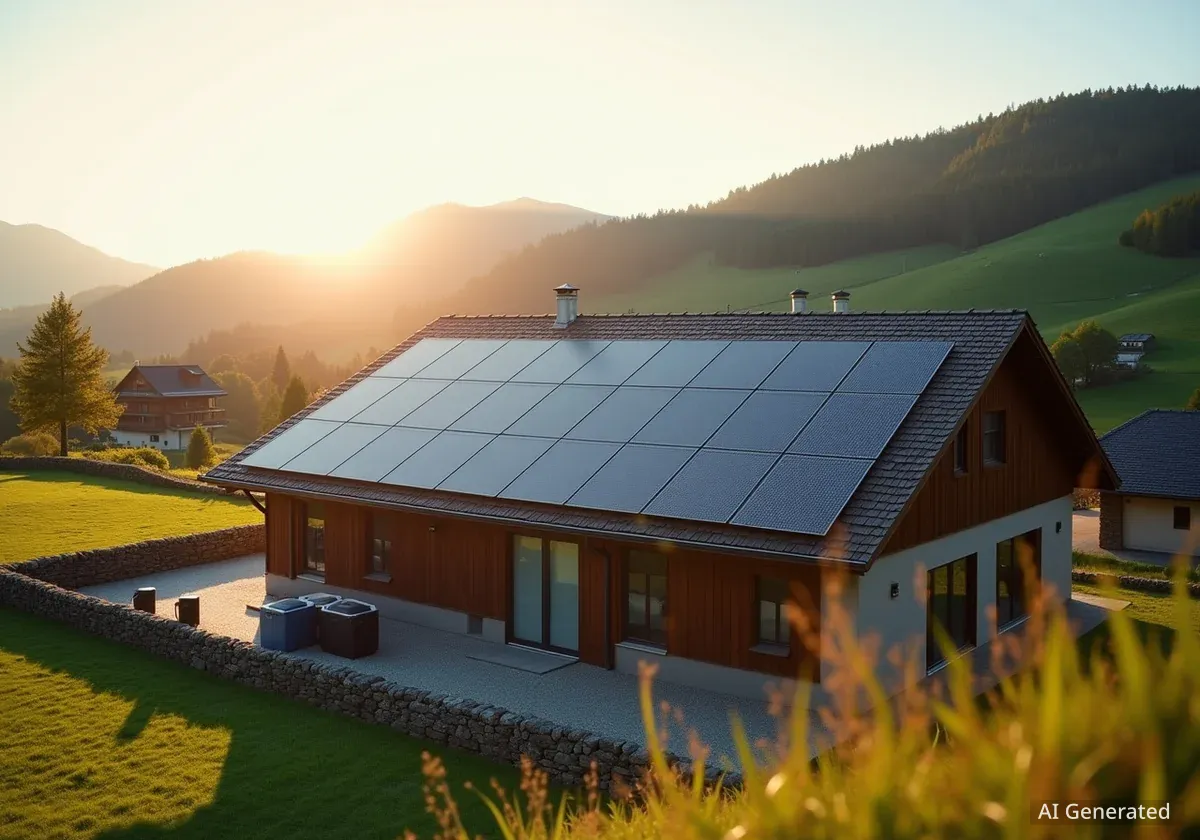

Das Dorf Mittelhäusern bietet eine einzigartige Landschaft für dieses Energieexperiment. Es verfügt über verstreute landwirtschaftliche Anwesen neben einem grossen Wohngebiet. Diese Kombination ist ideal für Solarenergieprojekte. Bauernhäuser haben oft ausgedehnte Dächer, die sich für umfangreiche Solarmodulinstallationen eignen. Wohngebiete wiederum bieten eine direkte und konstante Nachfrage nach dem erzeugten Strom.

Hansueli Pestalozzi, Gemeinderat von Köniz, hob die Bedeutung des Dorfes an einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz hervor. Er erklärte, dass Mittelhäusern, obwohl klein, die breiteren Energieherausforderungen der Schweiz repräsentiere. «Mittelhäusern eignet sich gut, um im Kleinen zu testen, wie die Schweiz städtische und ländliche Gebiete mit erneuerbarer Energie versorgen kann», erklärte Pestalozzi. Er betonte das Ziel, dies «ohne riesige Kosten für den Ausbau des Stromnetzes» zu erreichen.

Fakt: Kosten für den Netzausbau

Der Transport grosser Mengen Solarstrom von ländlichen Produktionsstätten zu städtischen Verbrauchszentren erfordert oft erhebliche Investitionen in die Infrastruktur des Stromnetzes. Das Projekt Mittelhäusern zielt darauf ab, Lösungen zu finden, die diese kostspieligen Modernisierungen reduzieren.

Die Gemeinde Köniz finanzierte in Zusammenarbeit mit dem Kanton eine Machbarkeitsstudie für das Projekt. Diese Studie untersuchte alternative Lösungen für die Energieversorgung von Mittelhäusern. Sie prüfte, wie lokale Erzeugung und Verbrauch effektiv ausgeglichen werden könnten.

Lokale Expertise treibt die Initiative voran

Die Machbarkeitsstudie wurde von der Wandu Energie AG, einem Energieversorger aus dem Emmental, verfasst und mitfinanziert. Raoul Knittel, der Inhaber des Unternehmens, lebt in Mittelhäusern. Weitere wichtige Initiatoren sind Hans Pauli von der lokalen Solarfirma Energy unlimited und Jan Remund, Solarspezialist und grüner Grossrat, der ebenfalls im Dorf wohnt.

Das Ziel für Mittelhäusern ist nicht die Energieautarkie. Stattdessen strebt das Projekt eine Stromversorgung an, die zu gleichen Teilen auf lokaler Solarenergie und Wasserkraft aus anderen Teilen der Schweiz basiert. Laut Studienautor Raoul Knittel ist diese 50/50-Aufteilung ein Ziel für die Schweiz bis 2050. «Wir wollen es in Mittelhäusern innerhalb von drei Jahren erreichen», kündigte Knittel an der Pressekonferenz an.

«Wir wollen es in Mittelhäusern innerhalb von drei Jahren erreichen», sagte Raoul Knittel und skizzierte den ehrgeizigen Zeitplan des Projekts.

Dieser Zeitplan ist ehrgeizig, insbesondere weil die Teilnahme am Projekt freiwillig ist. Sein Erfolg hängt davon ab, Bewohner und Unternehmen von den Vorteilen zu überzeugen. Das Projekt setzt auf bürgerschaftliches Engagement und eine gemeinsame Vision für eine nachhaltige Zukunft.

Solarstrom lokal verkaufen

Die vorgeschlagene Lösung sieht vor, etwa 15 grosse Bauernhausdächer mit Solarmodulen auszustatten. Dieser erste Schritt soll die lokale Solarstromproduktion erheblich steigern. Der Strom, der nicht direkt von den Bauernhöfen verbraucht wird, soll an andere Einwohner und Unternehmen in Mittelhäusern verkauft werden.

Diese lokale Verteilung wird über einen neuen rechtlichen Rahmen geregelt: eine Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG). LEG sind ein neues Instrument, das durch das Schweizer Elektrizitätsgesetz eingeführt wurde, das die Wähler 2024 genehmigten. Diese Gemeinschaften können ab dem 1. Januar 2026 gegründet werden.

Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) verstehen

LEG ermöglichen den Verkauf von lokalem Solarstrom innerhalb bestimmter städtischer Gebiete oder Dörfer, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen. Dieser Rahmen zielt darauf ab, die Energieversorgung zu dezentralisieren und die Abhängigkeit von grossflächiger Netzinfrastruktur zu reduzieren.

Rechtliche Beschränkungen bedeuten, dass das Institut für Virologie und Immunologie, Mittelhäusern grösster Stromverbraucher, nicht an der LEG teilnehmen kann. Andere Unternehmen und Haushalte im Dorf können jedoch freiwillig beitreten. Die Initiatoren prognostizieren, dass LEG-Strom etwa 10 Prozent günstiger sein wird als Strom von der BKW, dem regionalen Energieversorger.

Diese Kosteneinsparung ist aus zwei Hauptgründen möglich. Erstens ist Solarstrom, der in grossen Anlagen produziert wird, relativ günstig. Zweitens fallen beim Verbrauch von lokalem Strom geringere Netzentgelte an. Diese finanziellen Anreize sind entscheidend, um die Teilnahme zu fördern.

Dezentrale Batterien für Netzstabilität

Batterien sind entscheidend, um einen hohen Anteil an Solarenergie zu verwalten und die Kosten für den Netzausbau niedrig zu halten. Christof Bucher, Professor für Solarsysteme an der Berner Fachhochschule in Burgdorf, empfiehlt dezentrale Batterien. Diese Batterien werden direkt an den landwirtschaftlichen Betrieben installiert, die die grossen Solaranlagen beherbergen.

Laut Professor Bucher hilft dieser dezentrale Ansatz, Leistungsspitzen auszugleichen. Er ermöglicht auch, Solarstrom auch nachts ins Netz einzuspeisen. Bestehende Solaranlagen im Dorf können ebenfalls in dieses neue Energienetz integriert werden, um ihren Beitrag zu maximieren.

Die BKW als Verteilnetzbetreiberin ist an diesem Aspekt des Projekts interessiert. Sie plant, in Mittelhäusern zu testen, wie Solarproduktion und -verbrauch unter realen Bedingungen gesteuert werden können. Das Energieunternehmen hofft, Daten und Erkenntnisse über die Reaktionen der Verbraucher auf verschiedene Anreize zu sammeln. Das übergeordnete Ziel der BKW ist es, die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes zu senken.

Der 'Energieverbund Mittelhäusern'

Die Lokale Elektrizitätsgemeinschaft wird von einer neuen Aktiengesellschaft, dem 'Energieverbund Mittelhäusern', aufgebaut und betrieben. Diese Einheit befindet sich derzeit in Gründung. Der Energieverbund wird für die Finanzierung und Installation der Solaranlagen und Batterien verantwortlich sein. Er wird den Hauseigentümern auch eine Gebühr für die Nutzung ihrer Dächer oder Gebäude zur Energieerzeugung zahlen.

Darüber hinaus wird der Energieverbund die Solaranlagen betreiben, den LEG-Strom verkaufen und die Abrechnung übernehmen. Diese Struktur legt das Geschäftsrisiko vollständig beim Energieverbund. Initiator Raoul Knittel gab nicht bekannt, welche Unternehmen oder Institutionen als Aktionäre angesprochen werden. Er erklärte jedoch, dass «auch eine Bürgerbeteiligung ausdrücklich erwünscht ist».

- Investitionskosten: Die Machbarkeitsstudie schätzt die gesamten Investitionskosten auf 3,6 Millionen Schweizer Franken.

- Finanzierungslücke: Ein Drittel dieser Kosten ist nicht amortisierbar. Dies liegt teilweise daran, dass der Energieverbund auch als Forschungsprojekt fungieren und unerprobte Elemente testen wird.

- Beschleunigter Zeitplan: Der ehrgeizige dreijährige Umsetzungsplan trägt ebenfalls zu den nicht amortisierbaren Kosten bei.

Ein erheblicher ungedeckter Kostenpunkt betrifft die Asbestsanierung auf Dächern. Etwa die Hälfte der 15 anvisierten Dächer enthält Asbest. Das bedeutet, dass diese Dächer saniert werden müssen, bevor Solarmodule installiert werden können. Wenn keine Sponsoren für die Asbestsanierung gefunden werden können, kann das Projekt in Phasen durchgeführt werden. Knittel bemerkte, dass der Beginn mit den asbestfreien Dächern eine praktikable Option sei.